かつて東京等に学校群制度がありました。最も不適切な政策の一つだったと思います。

これは公立高校間の格差を是正しようとして導入当時に偏差値が高かった高校と低かった高校をペアにした群を設け、受験は個別の高校ではなく群について行うというものでした。そうすると高偏差値高校に行きたくても同じ群のもう一方の高校に行かなければならない可能性も相当あり、高偏差値高校に行きたかった層はやむなく私立や国立に流れるか、公立高校には行くが大学受験のために塾にも通うことになりました。

これはハイレベルな教育を受けたいというニーズがあるのに公教育では供給しないこととした結果、民間が供給することになったもので、公立高校間の格差をなくせば問題解決と考えていた政策担当者等の認識不足でした。結局私立の学校や塾の費用を賄える層のみがハイレベルな教育を受けられるという格差拡大になりました。

所得控除は金持ち優遇か

民主党政権最初の税制改正において「現行所得税の所得控除制度は、結果として、高所得者に有利な制度となっています。なぜなら同額の所得を収入から控除した場合、高所得者に適用される限界税率が高いことから高所得者の負担軽減額は大きくなる一方で、低い税率の適用される低所得者の実質的な軽減額は小さくなるからです。」(平成22年度税制改正大綱第3章2.(1)④)とされ、様々な所得控除の廃止が決まりました。

しかしこれは正しいのでしょうか。

まず負担軽減額ですが、高所得者の方が大きくなるのは累進課税によって負担額が大きいからであって、所得控除部分の負担がゼロになるという意味では所得の水準にかかわらず同じです。

それでもやはり軽減額が問題ということなら所得の上から控除するのではなくて下から控除すればよいと思います。

例えば所得2,000万円の納税者Aと所得500万円の納税者Bがいるとして、現行制度は所得控除200万円を上から控除してAは1,800万円、Bは300万円として累進税率を適用するため、Aは1,800-2,000万円の高い税率での200万円分、Bは300-500万円の低い税率での200万円分の控除になりますが、下から控除すればどちらも同じ税率です。

具体的には、控除があっても総額は変わらず2,000万円として税額計算、更に200万円にかかる税額を計算し、前者から控除します。これが担税力がない部分という所得控除の理論的性質にもフィットすると思います。

働き方改革の問題点

働き方改革関連法の大きな柱は長時間労働抑制や休暇取得促進で、労働投入量を減らしてアウトプットは維持することで生産性が上がることが期待されています。

令和2年度年次経済財政報告における効果検証で実際に効果はあったとされていますが、効果の検証は中長期的に行う必要があると考えます。最低限達成すべき目標を超えて新しい成果を得ようとする時や労働者個人やチームの技術向上を図る時にはどうしても試行錯誤になるのでその時には時間がかかり短期的な生産性は低下しますが、奏功すれば中長期的には生産性は向上します。逆に短期的な生産性ばかりを追求すると上記のような取り組みができなくなり、中長期的には生産性は低下するリスクがあります。実際に効率的にできる慣れた仕事以外はしない傾向が出てきたとの話を聞きます。

また、短期的な評価においても、真に成果で評価するのであれば時間を規制するのは目的と手段がずれていると言えます。得ようとする成果によってはかなり時間をかけざるを得ないものもあるからです。時々労働時間を評価するのではなく成果で評価するから長時間労働をしないようにするとの議論がありますが、上記の通り論理的とは言えません。成果による評価と中長期的視野で企業の競争力が真に向上するような働き方を模索していくべきと考えます。

財政政策の独立性

中央銀行が行う金融政策の決定については独立性が認められるのがスタンダードになっていますが、財政政策については民主的統制が重視され、最終的な決定権は議会にあるのが通例です。

しかし、特に小選挙区制の下では財政規律は緩みがちであり、何らかの独立財政機関の必要性が主張され、英国予算責任庁、米国議会予算局など実際に活動されている例もあります。

ただ、これらは予算の前提となる経済見通し作成、中長期の財政推計、財政政策に関わる政策評価などを担うもので、財政政策の決定を行うわけではありません。

さすがに個別の予算や税制改正の内容を独立機関が決定するのはやり過ぎですが、各年度の予算のフレームは独立財政機関が経済学等の知見を踏まえて決定することはできるのではないでしょうか。そうすると金融政策の独立性と同等になります。

金融政策の正常化

日銀が7月31日の金融政策決定会合で追加利上げと国債買い入れ額の減額の計画を決定しましたが、18年前の量的緩和解除後最初の利上げを思い出しました。

当時も予め設定していた解除の条件が満たされたことを確認してまず2006年3月に金融政策の操作目標を日銀当座預金残高から無担保コール翌日物金利に戻し、当座預金残高を所要準備額まで緩やかに減らした上で7月に利上げしました。

違っているのは当時は欧米も連続的利上げ局面にあったのに対し、今回は欧米は逆に利下げ局面ということで、そのような中で金融引き締め方向の政策決定ができたということが当時短期間所属させていただいた者として感慨深いものがあります。引き続きブレることなく合理的な政策運営を期待します。

超富裕層課税の国際協力

7月25日・26日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議で超富裕層課税の国際協力についても合意されました。30年程前から有害な税の競争(Harmful Tax Competition)に共同で対処するという動きはありましたが、難易度としては一般に消費課税が低く、所得課税は高いとされていますので、今回の合意も画期的と言えます。それだけ所得格差が看過できない水準と認識されているということだと思われます。

我が国ではかつては活力を削がないために累進度を下げる等富裕層に有利な税制改正が行われていましたが、民主党政権の時に見直しが始まり、最近でも超富裕層の最低税率の導入が行われたところです。

第3回G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明(仮訳)

国債は負担先送りではないとの主張の検証

国債は負担先送りではないとか日銀と連結すれば相殺されるという議論は見る範囲を狭め負担を見えないようにしています。

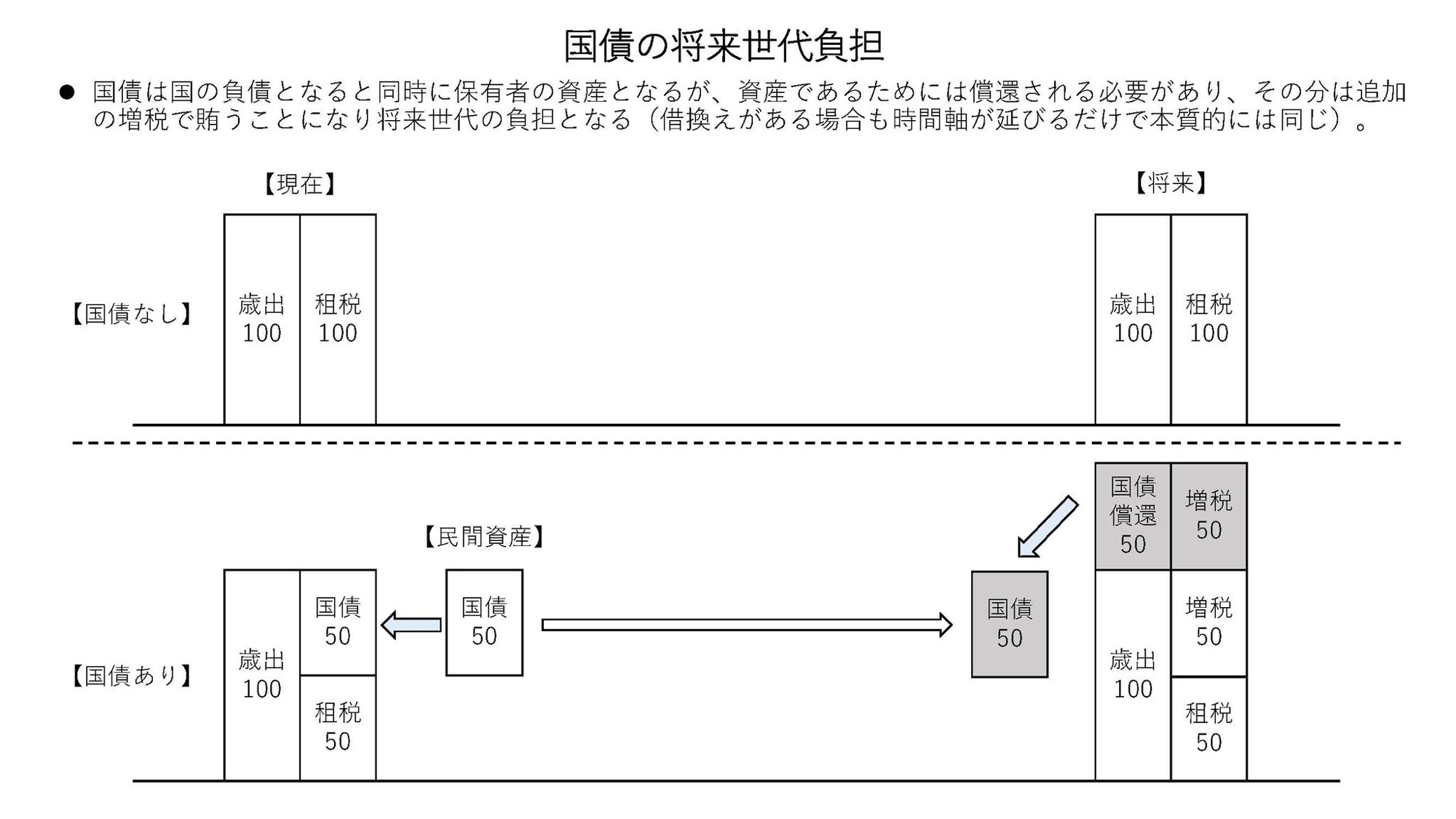

国債は資産でもあるので将来世代は負債と共に資産も承継するので負担はないとの主張については、国債が資産であるためには償還される必要があり、その財源はそれがなければ不要であった追加の増税により賄う必要があることからやはり将来世代の負担となります。そしてその国債で調達した資金は現役世代のために使ってしまっているので将来世代の負担で現役世代の出費を賄う構造になっています。

国会の質問通告が遅くなる理由

質問通告が遅くなるのは野党が日程闘争するしかなく、審議日程が決まるのが遅くなるような慣行によるところが大です。

少し前にNHKニュースで国会対応による官僚の長時間労働が採り上げられていましたが、質問通告が遅いことの原因はそもそも審議が行われるかどうかが前日夕方でも決まっていない場合が顕著です。

決まらない原因は日本の国会では議案の内容が修正されることはほとんどないため野党は日程闘争するしかないためとの説があり、それは国会審議に内閣が関与できないため国会提出前の与党での審査プロセスで必要な調整を完了してしまうからとの説明が下記の書籍で展開されています。

確かに逆のケースで私が勤務した頃のフランスでは政府が法案の審議日程を決めて、政府は呼ばずに議員間で逐条審議をしてかなりの数の修正が行われていました。そうなると日程闘争は不要ですしそもそもできません。

この辺りまで遡って検討しないと単に通告を早くしましょうと言っても実現しないと思われます。

少子化対策の実効性の条件

子育ては20年前後続くので、少子化対策も同様に長期間続くことへの信頼がないと子供を持つ意思決定はしにくいです。

少子化対策が相当程度拡充されていますが、重要な条件が充足されていないようにも見えます。

子育ては20年前後続くものなので、少子化対策の様々な施策の効果で子供を持とうと意思決定をするためにはそれらの施策が同様に長期間続くということへの信頼が必要です。

この点、我が国は民主党政権の主要施策であった子ども手当を野党だった自公がバラマキとして攻撃し、党派間の対立軸となってしまったため、少子化対策も聖域ではなくその時々の政権によって変わり得るものと認識されているように思います。

そのような状況で施策に実効性を持たせるためには全額先払いするなど政府側のコミットメントを確保する何らかの方策が必要です。

もちろん超党派で少子化対策は聖域として必ず守るという合意がなされればそれでもよいかもしれません。

小選挙区制に再考論

本来小選挙区制は政策による選択を可能にするものですが、日本の現状では不人気政策を排除する負の側面が深刻です。

7/24の日経新聞朝刊に小選挙区制を再考する超党派の動きがあるとの記事がありました。

かつての中選挙区制では同じ党から複数の候補が立つため政策の選択ではなく利益誘導合戦になる等の問題があるということで、政策を選択するクリーンな選挙にするために政治改革の目玉として小選挙区制(比例代表併用)が導入され、2009年には民主党への政権交代となりました。

もっとも、民主党政権の政権運営が上手くいかずに自公政権に戻った後は政権交代が期待できるような野党はなく、また、自公政権は様々な政策を取り込めるキャッチオールパーティー的要素もあることから、保守と革新の2大政党間の選択という構図にならず、単に不人気政策はどの政党も主張しないという小選挙区制の悪い面が出てしまっています。小選挙区制の場合トップの候補以外は落選のため少しの風向きの変化でも議席を失います。中選挙区制であれば多少不人気な政策を主張してもある程度の支持基盤があれば二番手以降で議席は守れたことも少なくないと思います。

選挙制度の見直しはそれにより議席を失いかねない議員の抵抗もあるはずでなかなか難しいと思われますが、超党派での検討に期待します。

2024年7月24日(水)日本経済新聞朝刊