Amazonでは社内の方針検討の資料はパワポ禁止でワードの6ページ程度のメモによるとされています。その趣旨は言語できちんと理解して意思決定するというものですが、それを実効あらしめるための方策として、ミーティングの冒頭20~30分出席者全員が6ページメモを黙読するともされています。これにより事前に読むことができなかった参加者も含めて全員が同じ土俵で議論ができるようになります。

興味深いのは一部の省庁で伝統的に行われているミーティングでの行動で同様の趣旨によるものではないかと思われるものがあることです。省庁において通常は方針検討のための資料はやはりワード等の文章によるものですが、これをAmazonのような黙読ではなく、担当者が音読する方式があります。これは強制的に担当者の声は聞こえてくるという意味ではAmazonの黙読よりも徹底しているとも言えます。いずれにしても古今東西で本質的なことは変わらないということではないでしょうか。

政府

103万円の壁は壁と言うから壁になる

12月11日に自民党・公明党と国民民主党の間でいわゆる103万円の壁を2025年から引き上げることを合意したと報じられています。

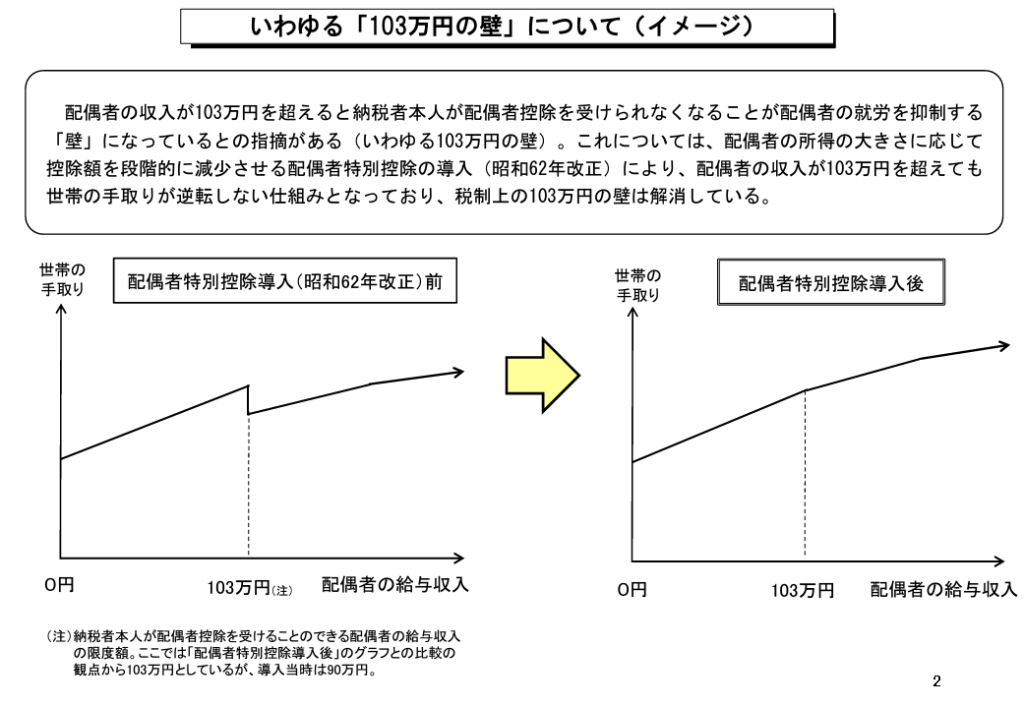

この103万円の壁は、所得が基本的な所得控除の合計額103万円以下の場合は所得税が課税されず、103万円を超えるとその超えた部分に所得税が課税され始めることを指しているようですが、かつては更に配偶者の配偶者控除の適用がなくなることにより世帯全体で見ると手取りが減ってしまうという意味で「壁」と言われていました。この点については昭和62年の改正で配偶者特別控除が導入されたことにより解消しています(下図)。

このように所得が増えると手取りも増える状態であることが理解されていれば103万円をターゲットに就業調整をすることもないと考えられます(この状態で就業調整が起きるのであればあらゆる労働者が就業調整することになってしまいます)。従って、現状はかつてのイメージで漠然と就業調整をしている配偶者が多いと想像され、当局や専門家が正しい情報をしつこく発信することの重要性を再認識させるテーマです。

なお、子の所得が103万円を超えると親の特定扶養控除が適用できなくなる関係については対象外としています。

政府が成長戦略を作ることの問題

自民党総裁選でも成長戦略が主要争点の一つになっていますが、政府が成長戦略を策定するのは2002年の「骨太の方針」からとされており、既に20年以上続いています。

これらの成長戦略の多くは各省の個別施策の寄せ集めとなっており「戦略」のイメージとは異なるのも問題ですが、そもそも今後の成長の源泉となる分野、業種、事業等を政府が予測し支援するという点に本質的な問題があります。

今後の成長分野等は事業を担っている民間企業が見極めるのが最もパフォーマンスが高くなるはずですし、民間企業側に政府が成長について責任を負っているという意識が蔓延して受け身になってしまうのが大きな問題です。メディアでも「政府が実効的な成長戦略を示せるかがポイント」というような趣旨の論調が目立ちます。本来、成長はあくまで民間企業の仕事であり、政府はそのサポート役です。

従って、政府は民間企業が行おうとする新事業の障害となる規制の見直しや高度な事業に必要な人材が十分に確保できるようにするための教育の充実等、本来政府が取り組むべき分野に集中すべきです。