国民民主党は壁を178万円に上げることを主張しており、そうすれば確かに103万円の「壁」はなくなります。それはそれで目的を達成するのに適した手段と言えますが、目的達成以外の効果が大き過ぎます。すなわち基礎控除等の合計額を引き上げるということは、103万円の「壁」に直面していない所得が大きい納税者にも広く効果が及ぶということです。

この点について、高額納税者の方が減税額が大きくなるので金持ち優遇であるとの批判が有力になっていますが、国民民主党の玉木代表が反論しているように累進課税制度により元々納めるべき税金が多いから減税額も大きくなるだけであり、この点については玉木代表の主張が正しいと考えます。

本当に問題なのは、目的達成のために必要な範囲を大きく超えて財政構造を崩すような一般的大減税になってしまうことであり、その点にフォーカスした議論が望まれます。

所得控除

103万円の壁は壁と言うから壁になる

12月11日に自民党・公明党と国民民主党の間でいわゆる103万円の壁を2025年から引き上げることを合意したと報じられています。

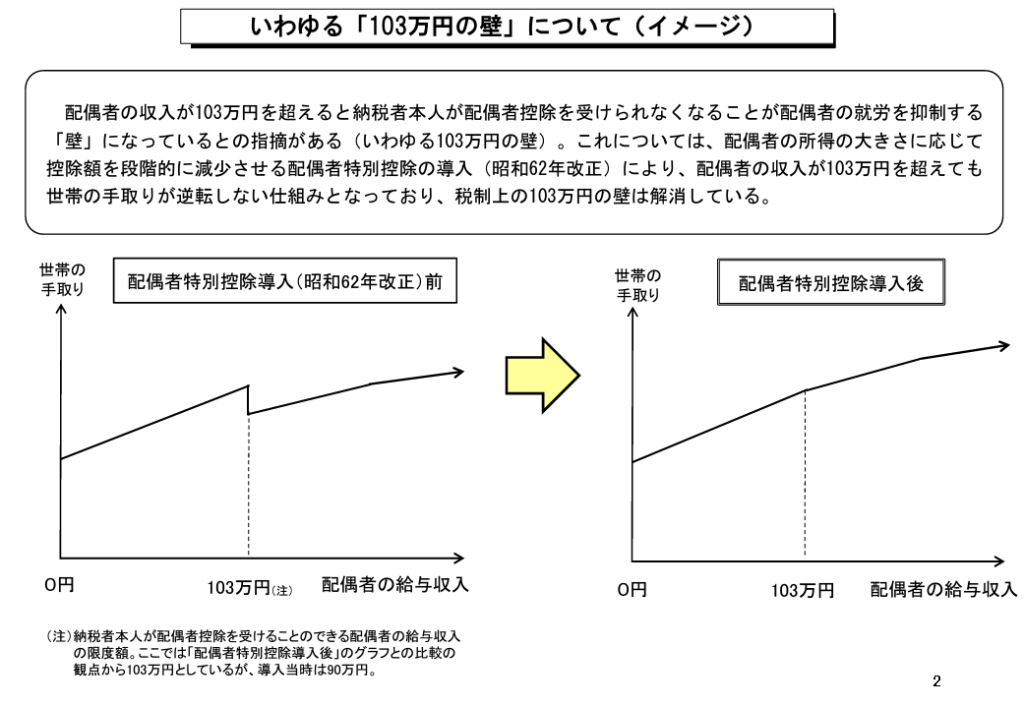

この103万円の壁は、所得が基本的な所得控除の合計額103万円以下の場合は所得税が課税されず、103万円を超えるとその超えた部分に所得税が課税され始めることを指しているようですが、かつては更に配偶者の配偶者控除の適用がなくなることにより世帯全体で見ると手取りが減ってしまうという意味で「壁」と言われていました。この点については昭和62年の改正で配偶者特別控除が導入されたことにより解消しています(下図)。

このように所得が増えると手取りも増える状態であることが理解されていれば103万円をターゲットに就業調整をすることもないと考えられます(この状態で就業調整が起きるのであればあらゆる労働者が就業調整することになってしまいます)。従って、現状はかつてのイメージで漠然と就業調整をしている配偶者が多いと想像され、当局や専門家が正しい情報をしつこく発信することの重要性を再認識させるテーマです。

なお、子の所得が103万円を超えると親の特定扶養控除が適用できなくなる関係については対象外としています。

所得控除は金持ち優遇か

民主党政権最初の税制改正において「現行所得税の所得控除制度は、結果として、高所得者に有利な制度となっています。なぜなら同額の所得を収入から控除した場合、高所得者に適用される限界税率が高いことから高所得者の負担軽減額は大きくなる一方で、低い税率の適用される低所得者の実質的な軽減額は小さくなるからです。」(平成22年度税制改正大綱第3章2.(1)④)とされ、様々な所得控除の廃止が決まりました。

しかしこれは正しいのでしょうか。

まず負担軽減額ですが、高所得者の方が大きくなるのは累進課税によって負担額が大きいからであって、所得控除部分の負担がゼロになるという意味では所得の水準にかかわらず同じです。

それでもやはり軽減額が問題ということなら所得の上から控除するのではなくて下から控除すればよいと思います。

例えば所得2,000万円の納税者Aと所得500万円の納税者Bがいるとして、現行制度は所得控除200万円を上から控除してAは1,800万円、Bは300万円として累進税率を適用するため、Aは1,800-2,000万円の高い税率での200万円分、Bは300-500万円の低い税率での200万円分の控除になりますが、下から控除すればどちらも同じ税率です。

具体的には、控除があっても総額は変わらず2,000万円として税額計算、更に200万円にかかる税額を計算し、前者から控除します。これが担税力がない部分という所得控除の理論的性質にもフィットすると思います。